Souvenirs de la Société Coopérative Des Vedettes

- 1932 - 1993 -

©2009-LMDM/LRX/90AnsLocmiquélic/Ved-Jaunes

Avec l'aimable autorisation d'Yves NOE, administrateur liquidataire de la SCV

Conception & rédaction : Christian LE ROUX , président de la Mémoire Des Minahouets, d'après l'exposition "90 ans de Locmiquélic" ©-LMDM/LRX/octobre 2009

Cette exposition peut être mise à disposition sur demande auprès de l'auteur ou de l'association. Contact : lmdm56570@orange.fr

Si aujourd'hui le Batobus continue de sillonner la rade, il est bon de rappeler que La "v'dtette", comme on a tendance à le dire ici, est à tout bon Minahouet ce que le métro est aux Parisiens.

Historique :

On trouve trace du transport de marchandises et de passagers sur dans la rade de Lorient dès la conquête romaine. En 1699, on parle de passeurs qui sous-affermaient leurs bacs contre redevance à des"Fermiers". Ces derniers étaient propriétaires des droits de passages appelés "Trépas" puis "Octroi". Les passeurs seront remplacés au début du 18° siècle par des "Canotiers" assurant le passage entre Ste Catherine et Beg er groez ou celui entre Port-Louis et Lorient. Souvent inexpérimentés, de nombreux naufrages furent signalés. 1845 verra l'arrivée du premier vapeur et d'autres compagnies remplaceront les "Canotiers".

Les services étaient déplorables,, aussi afin de protester contre les tarifs abusifs et les nombreux retards ou manquements des "Vapeurs Port-Louisiens" (1884-1935) et de la "Compagnie des vedettes d'Arvor" (1930-1935), les usagers se réunirent le 23 décembre 1931 afin de créer un collectif de défense des usagers. Magré les difficultés rencontrées et les nombreux refus d'améliorer le service, le collectif décida la création d'une nouvelle société bâptisée "Société Coopérative des Vedettes de Locmiquélic".

1934 Naissance de la SCV

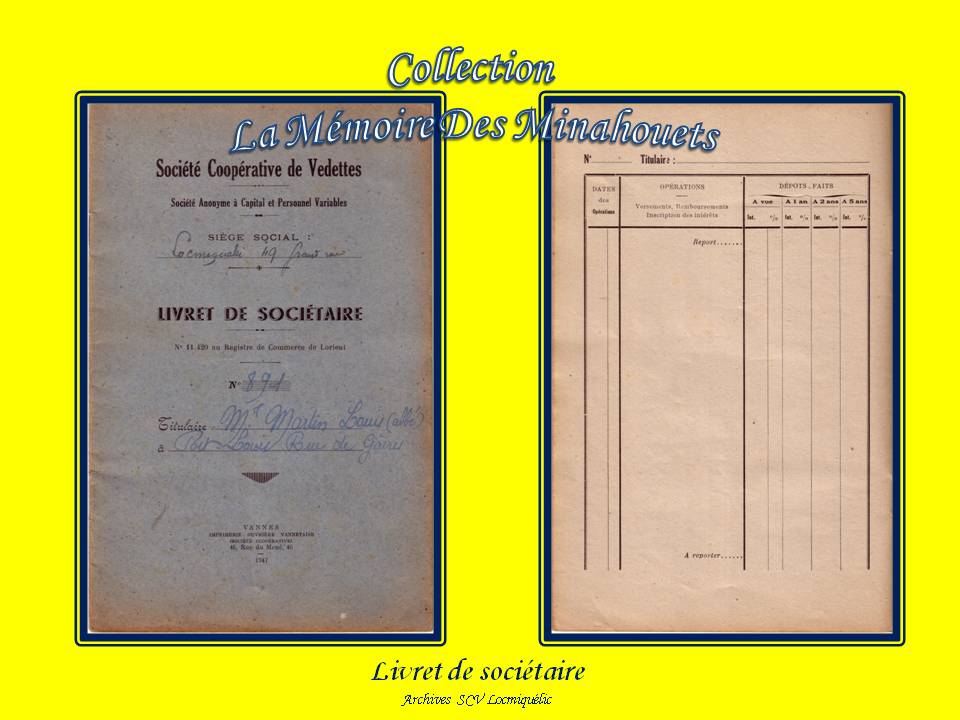

La Société Coopérative des Vedettes de Locmiquélic », verra le jour le 22 février 1932. Le premier président sera Emmanuel LE VISAGE. Les statuts déposés, les membres du conseil d'administration eurent le soutien financier de la population, de l'Union Coopérative Lorientaise et de la Persévérante Locmiquélicaine (le dimanche 3 avril 1932, les membres de cette dernière société furent convoqués à 13h30 à une réunion avec, entre autre, pour ordre du jour un « prêt à la société coopérative des vedettes en formation ». Les coopérateurs Locmiquélicains, réunis salle de la Persévérante, acceptèrent de mettre une nouvelle fois la main au portefeuille). et fixèrent le tarif de l’action à 100 francs de l’époque. Quatre cent vingt et un sociétaires participèrent au financement de la première vedette "Le Rêve".

Dès le 1er juin 1932, deux vedettes assurèreront les liaisons "Talhouant - Kéroman" et "Pen-Mané - l'estacade à Lorient"

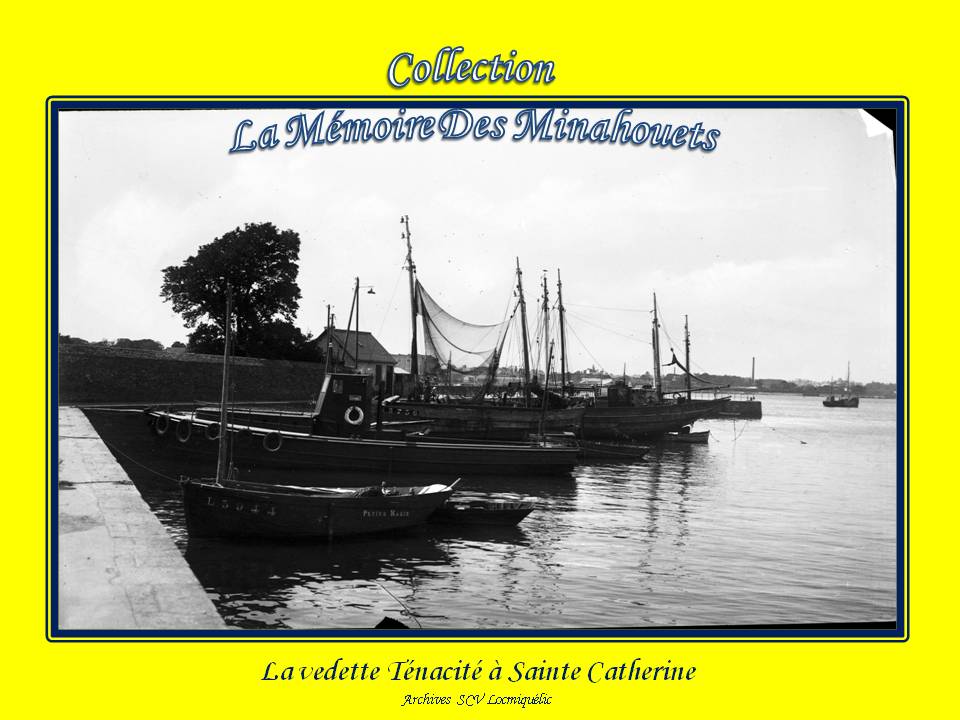

L’Union des Commerçants Lorientais et la Persévérante Locmiquélicaine proposèrent à la toute jeune société de nouveaux prêts pour financer la construction d’autres vedettes mais le succès rencontré par la SCV fut tel que cela ne s’avéra pas nécessaire. Les vedettes "Prospérité", "Volonté", "Ténacité", "Fidélité" et "Vitalité" » seront mises en services pour le plus grand bonheur des usagers.

En 1935, la société concurrente déposa le bilan, privant ainsi de moyen de transport les usagers de Port-Louis.

Monsieur LE VISAGE, alors maire et président de la SCV, fonda, sur demande du Préfet, une seconde société à l’usage de cette population. La toute nouvelle société, en union avec celle de Locmiquélic, acheta quelques bateaux à la société défaillante et le trafic put continuer sans interruption.

La fusion de ces deux sociétés s’effectuera en 1937.

1939-1945 - La période Guerre

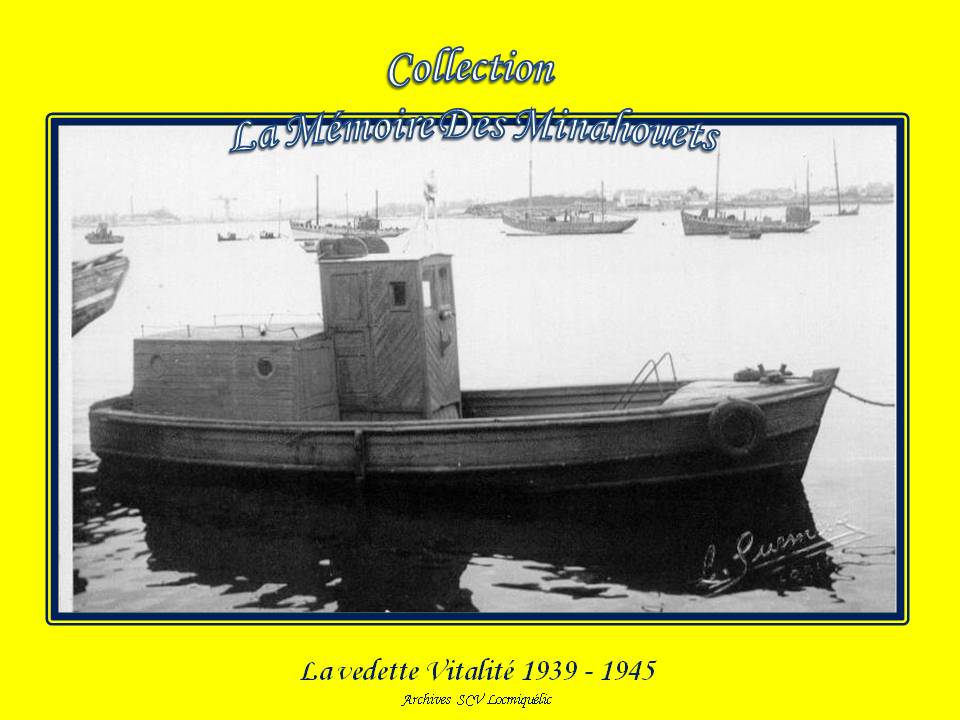

En 1939, à la déclaration de la seconde guerre mondiale, la société possédait 12 vedettes. Durant l’occupation, le service fut très perturbé par les restrictions liées au conflit et les nombreuses réquisitions des navires par l’armée Allemande. La "Vitalité" en fera partie.

Devant le manque de bateaux, certains ouvriers iront même jusqu'à organiser les traversées en plate.

A la libération en 1945, il ne restait plus aucune vedette en état de naviguer. Toutes avaient été coulées ou détruites lors des bombardements de la poche de Lorient. Le renflouement de certaines unités sera confié à la DCAN de Lorient sous couvert des dommages de guerre.

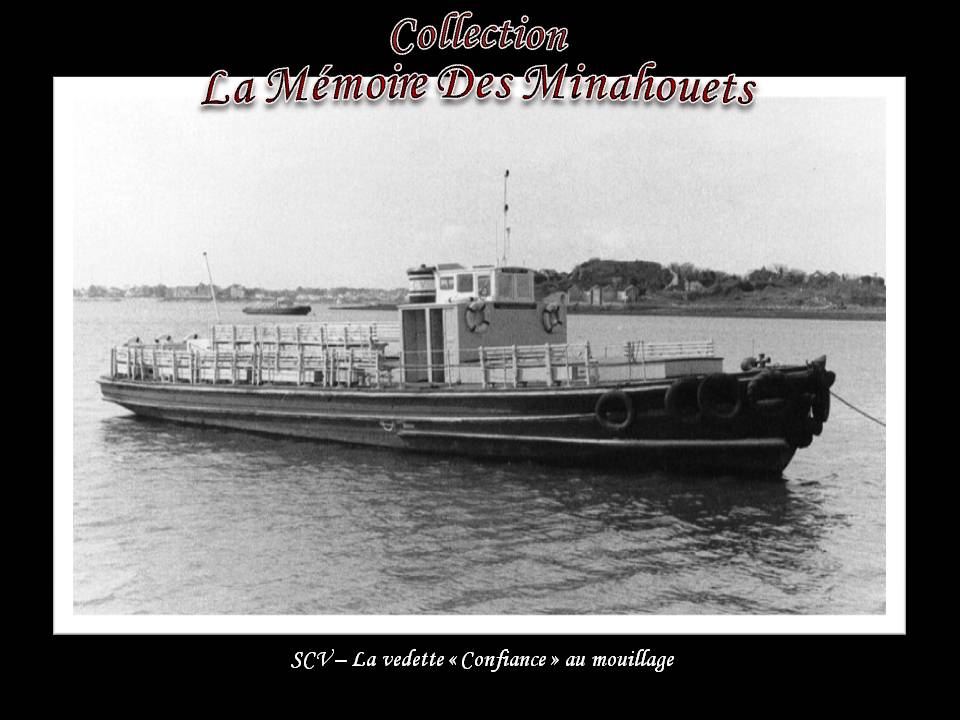

La SCV qui avait anticipé l’après guerre fit l’acquisition, à Saint Malo, d’une vedette d’occasion permettant ainsi la reprise du service en juin 1946. Cette unité, la « Comète », rebaptisée « Libération » sera suivie de la « Confiance », qui deviendra à son tour la « Roger Colette ». Suivra ensuite la « Christian Marie » en 1947, également mise en chantier durant l’occupation, à Saint Malo. Le nombre de passagers ne cessera d’augmenter et la construction de nouvelles vedettes de 150 passagers sera décidée. Leur financement sera assuré par les dommages de guerre et l’emprunt.

En 1976, la SCV désireuse d’assurer la régularité du transport entre les différents points de la rade de Lorient tout en gardant un équilibre budgétaire précaire se plaça dans une position fort délicate. La concurrence automobile et le choc pétrolier de 1973 conjugués au non renouvellement des unités vieillissantes obligèrent la société à passer en 1977, sous la tutelle du conseil général du Morbihan. Ce dernier, tout en assurant le rachat, établit une convention de gérance avec ladite société. La vente des bateaux permit ainsi la rénovation et la mise aux normes du bâtiment du port de Sainte Catherine, également siège de la Société Coopérative des Vedettes.

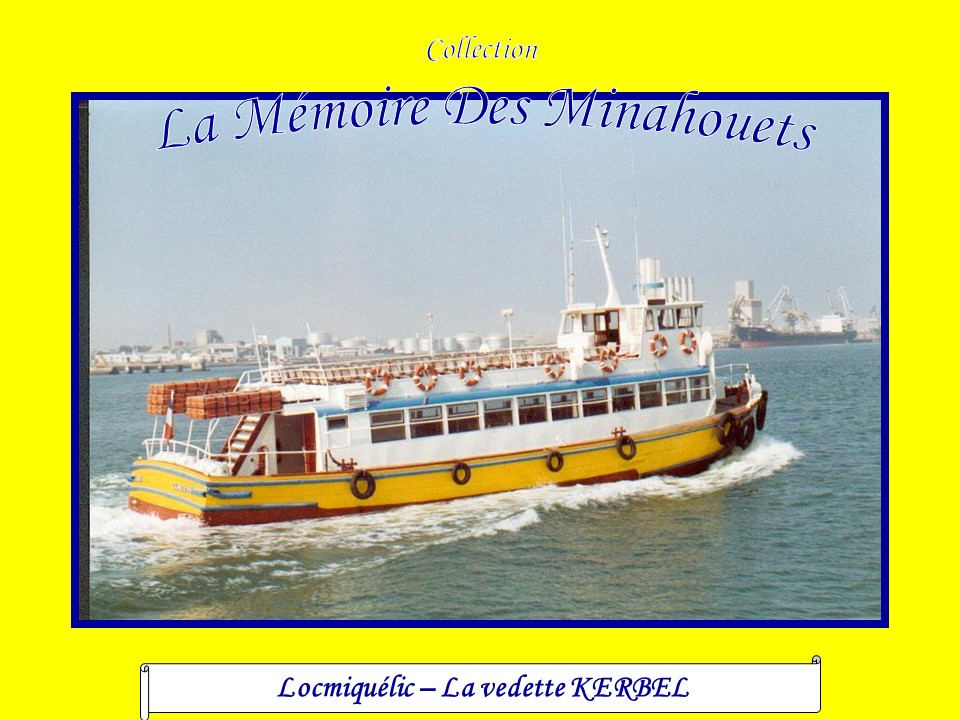

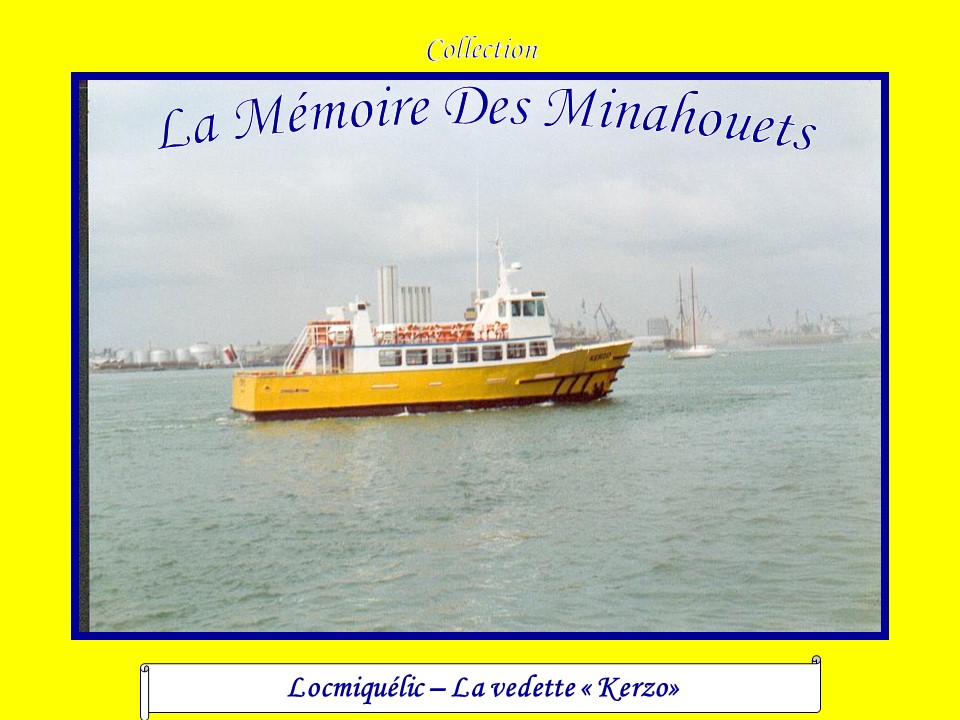

La fin des années 70 verra quant à elle apparaître une nouvelle génération de vedettes avec la « Président Emmanuel Le Visage », la « Kerbel » et la « Kerzo ». Ces vedettes, couvertes, chauffées et vitrées, offriront un bien meilleur confort aux passagers.

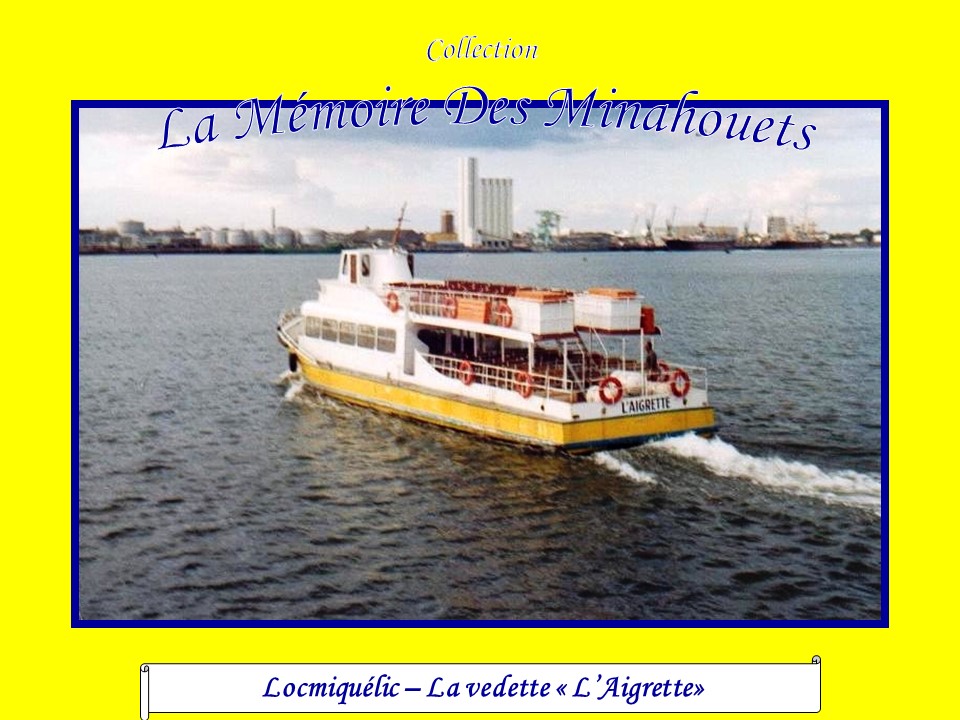

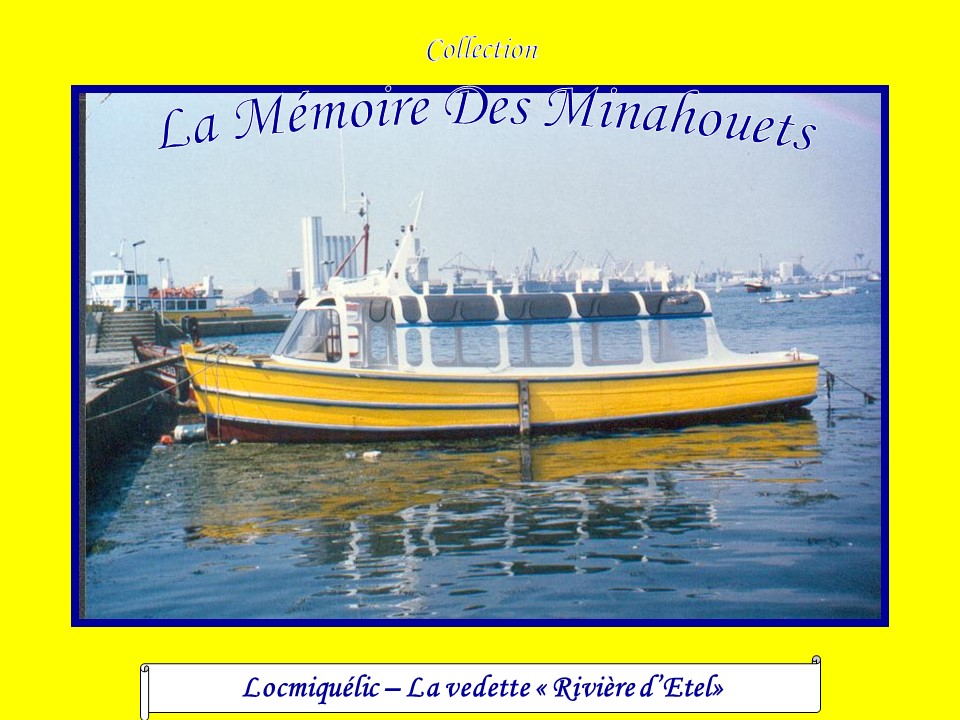

Elles recevront le renfort de « l’Aigrette », une ancienne vedette de l’Odet, qui, après transformation, sera rebaptisée « Ste Catherine » et celui de la vedette « Rivière d’Etel ».

Lors de son assemblée générale de 1991, le conseil d’administration décida, à l’initiative du département, de confier la gestion des lignes intérieures de la rade à la CMN. Deux nouvelles unités, la « Talhouant » et la « Tanguethen », furent construites respectivement en 1992 et 1993. Elles achèveront la longue lignée des vedettes jaunes. La société étant définitivement dissoute en 1993.

Livret de sociétaire

Photo : LMDM/CLRX - © 2009-Archives « La Mémoire des Minahouets »

Vedette "LE REVE" à l'estacade

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Archives SCV Locmiquélic

Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic

La vedette "TENACITE" à Sainte Catherine

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Archives SCV Locmiquélic

Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic

La vedette "VITALITE"

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Archives SCV Locmiquélic-Photo LE GUERNEVE Lorient

Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic

La vedette "Confiance" sera rebaptisée "Roger Colette"

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Archives SCV Locmiquélic

Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic

La vedette "Christian Marie" (ex Espérance" au mouillage sous Saint Michel

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Archives SCV Locmiquélic

Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic

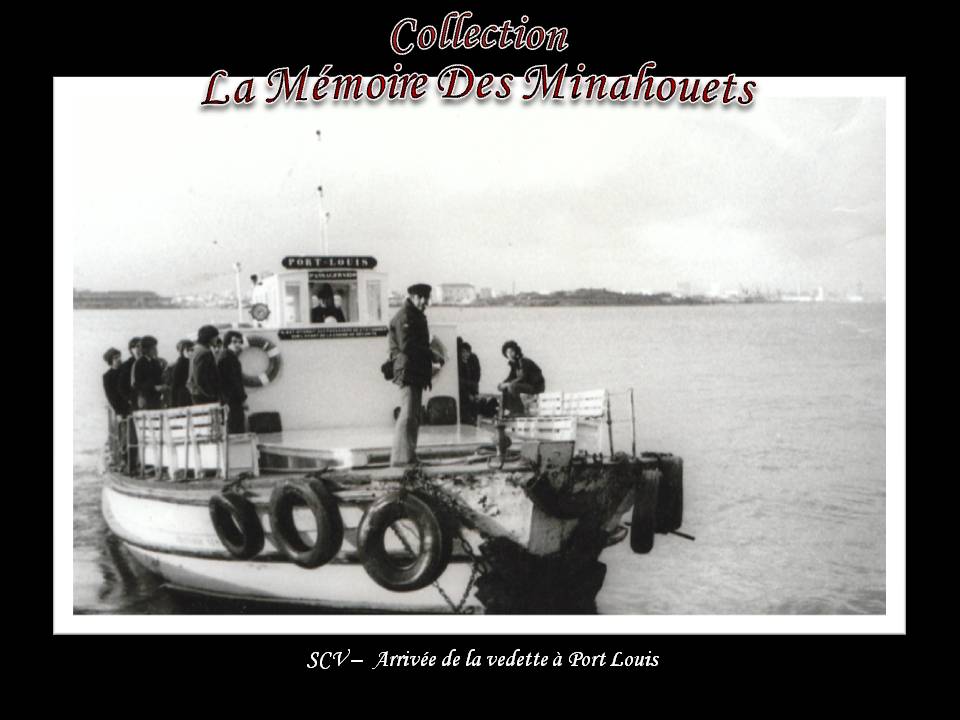

Arrivée de la vedette à Port-Louis

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Archives SCV Locmiquélic

Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic

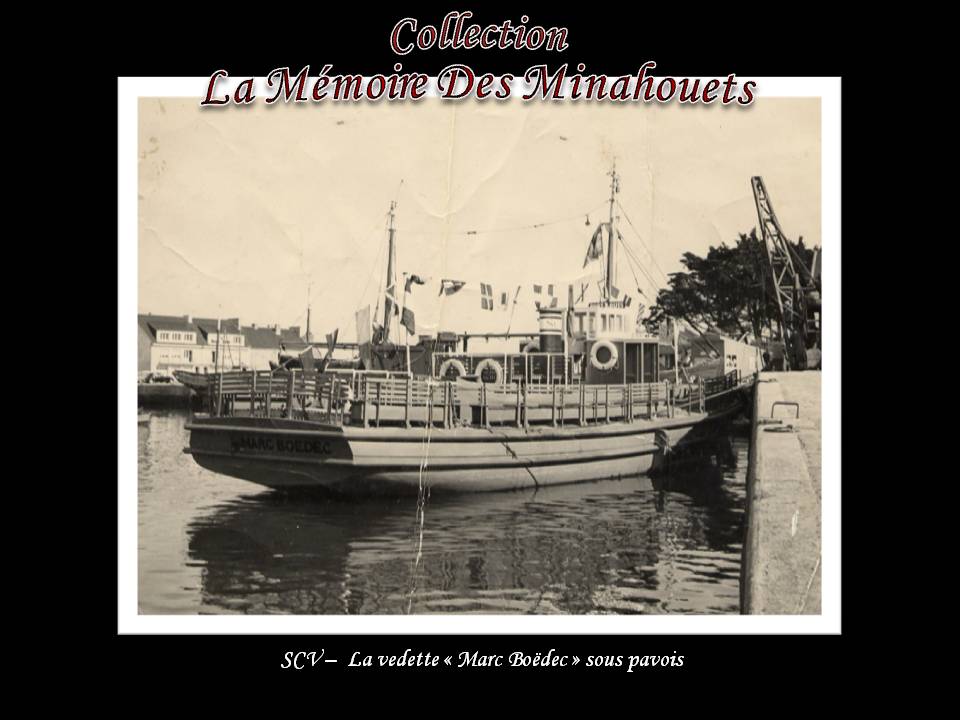

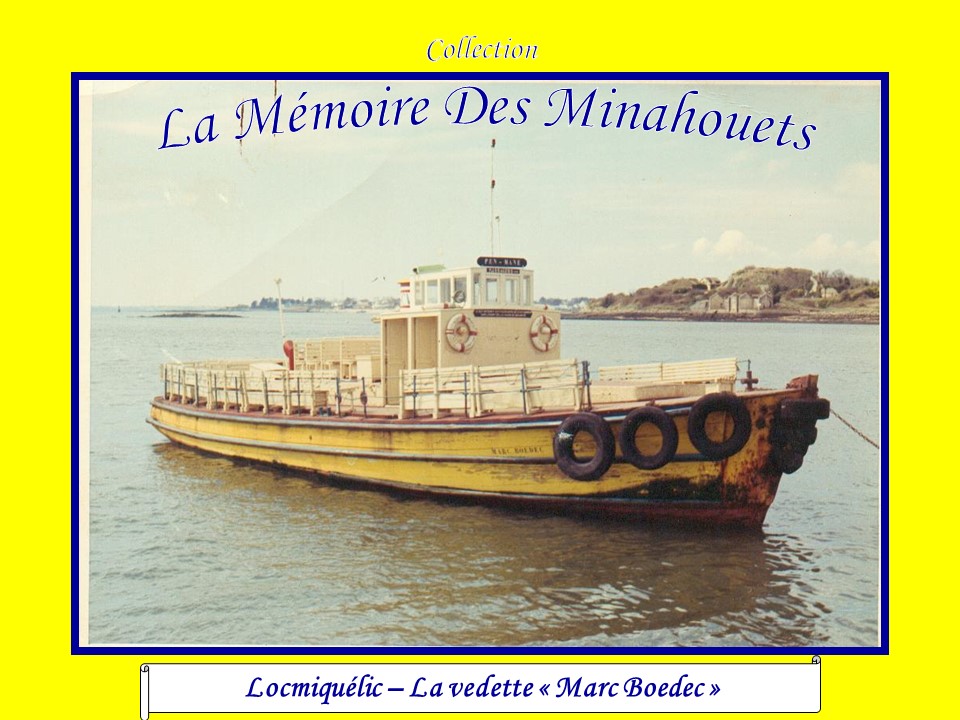

La vedette "Marc Boëdec " sous pavois

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Archives SCV Locmiquélic

Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic

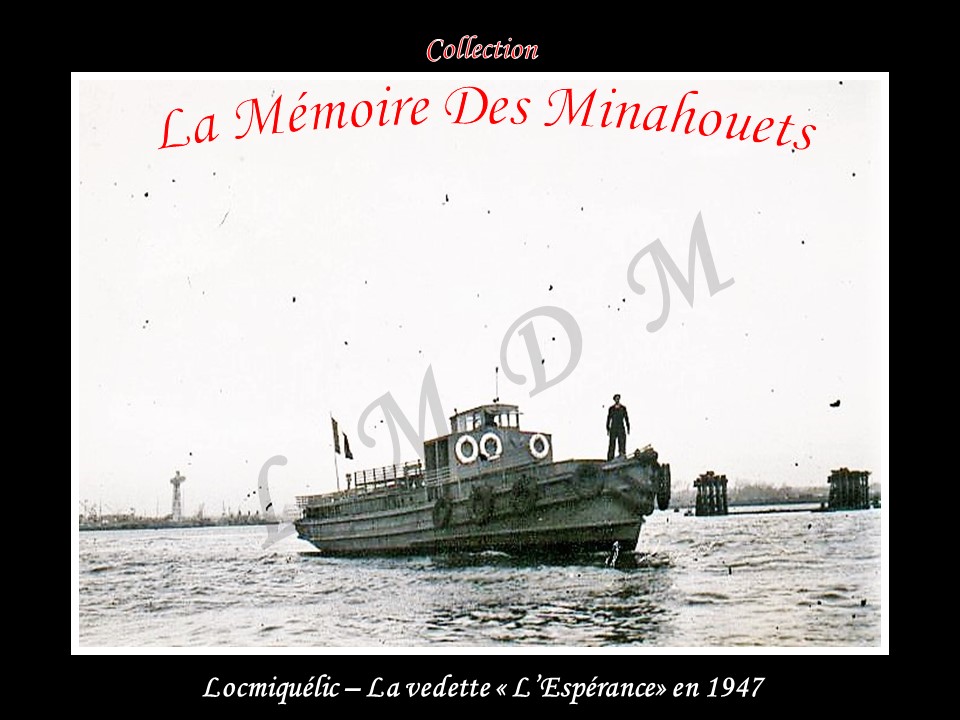

La vedette "L'Espérance " en 1947

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Photo : Florentine RIO

Photos de vedettes

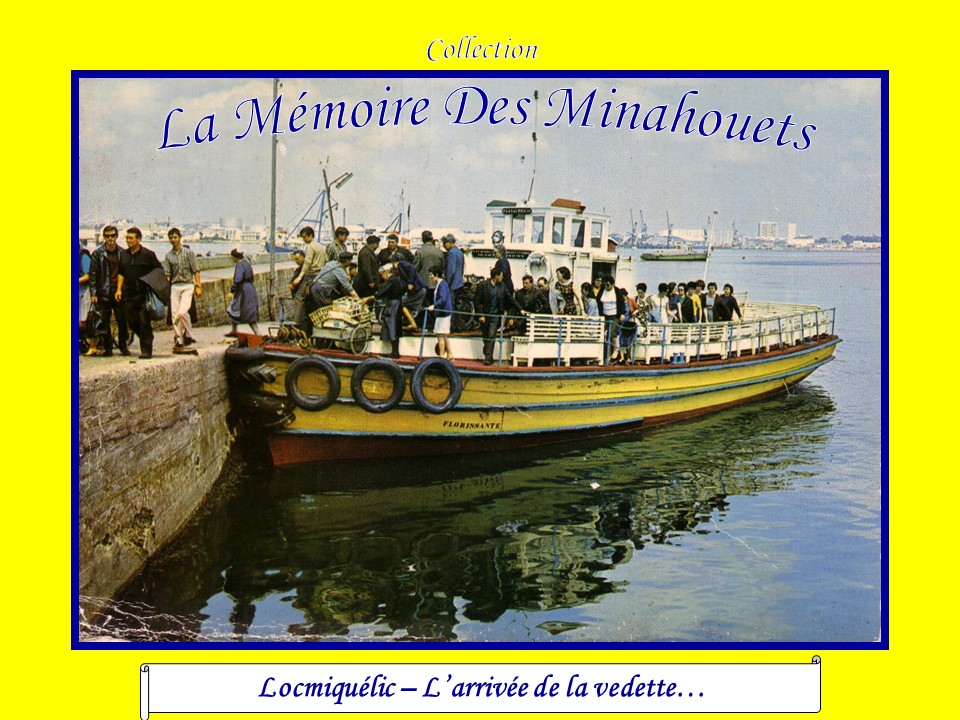

La vedette "Florissante" à Ste Catherine

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

La vedette "Ernest Rospabé" 2° du nom

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

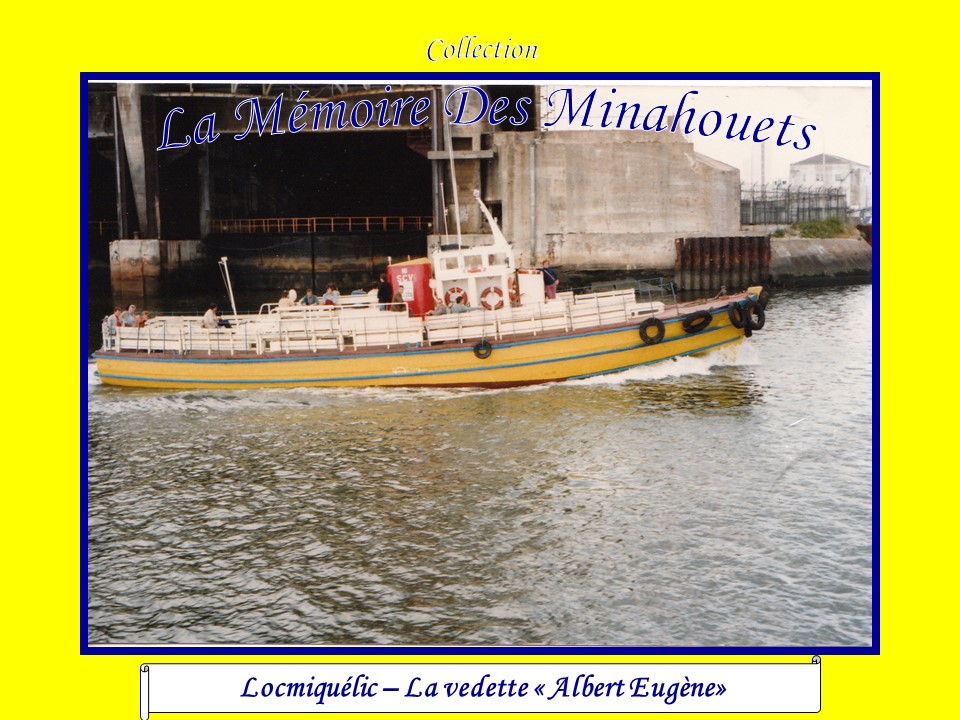

La vedette "Albert Eugène"

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

La vedette "Kerbel"

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

La vedette "L'Aigrette"

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

La vedette "Tanguethen"

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

La vedette "Marc Boedec" au mouillage

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

Les vedettes "Marc Boedec" et "Roger Colette"au mouillage

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

La vedette "Président Emmanuel Le Visage"

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

La vedette "Kerzo"

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

La vedette "Rivière d'Etel"

Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

La vedette "Talhouant"

Photo : Bertrand Le Floch - Document : ©2009-LMDM/SCV/VED-CM - Don de l'administrateur à l'association en 2009 à l'occasion des 90 ans de Locmiquélic Archives SCV Locmiquélic

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes